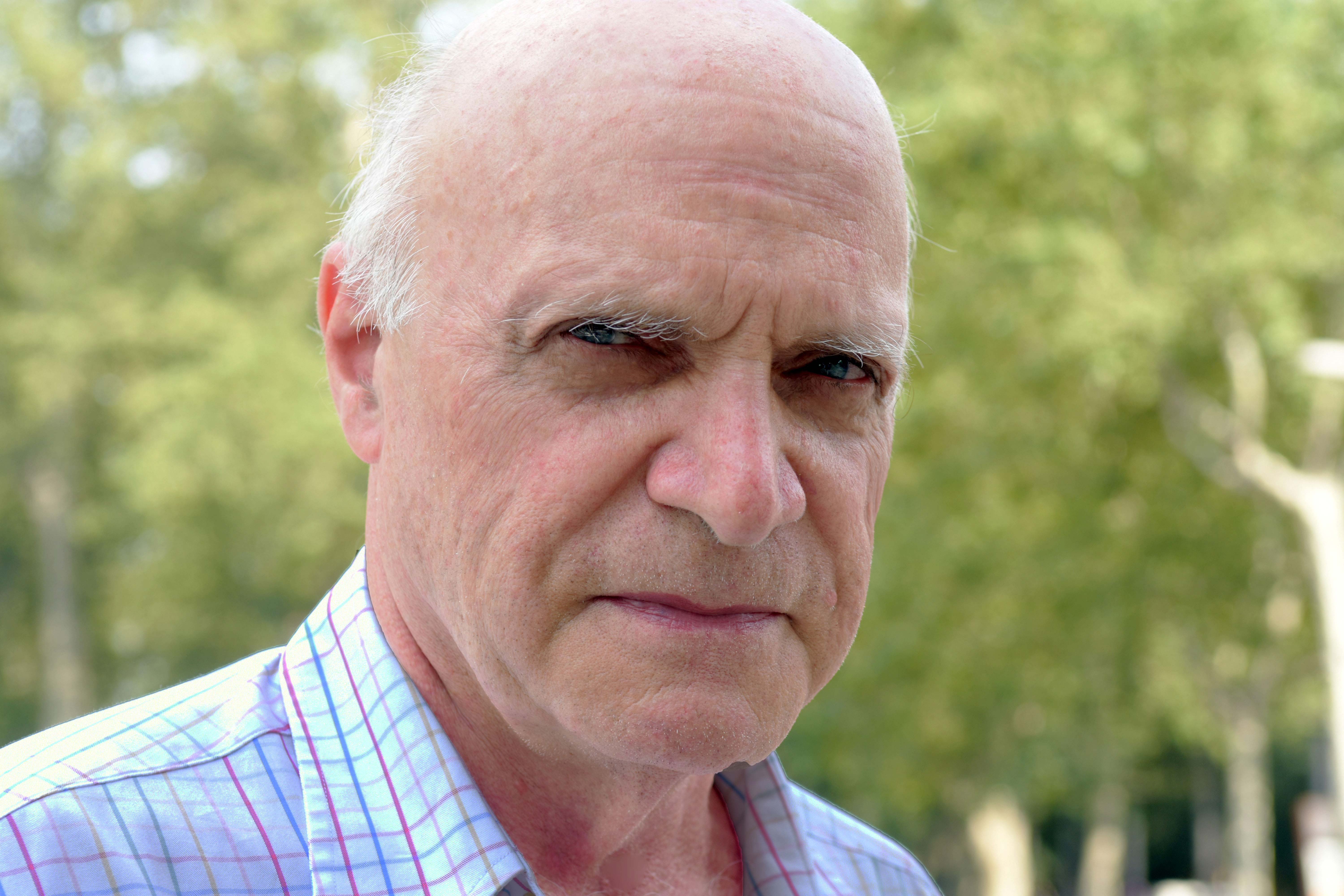

Le père François Glory :

« À travers les appels du peuple de Dieu, c’est Dieu qui parle »

Le père François Glory, prêtre des Missions étrangères de Paris (MEP), a passé 35 ans au Brésil. Il en tire une expérience communautaire inspirante, qui influence son regard sur une Église en crise, vouée à choisir entre inertie destructrice ou réformes en profondeur.

Qui sont les laïcs et quel est leur rôle dans l’Église ?

Le laïc, c’est un baptisé, c’est-à-dire un membre du « peuple de Dieu », suivant l’expression de père Congar. On le distingue du clerc, baptisé mais aussi membre du clergé. Il n’y aurait pas d’Église s’il n’y avait pas de laïcs. Moi qui ai vécu en Amérique latine, j’avais une paroisse de 100 000 habitants répartis en communautés. Ce sont d’abord les laïcs qui en assument la charge. Le prêtre passant très peu – une fois tous les 3 mois environ – ils y sont bien obligés. Quand je suis rentré en France, en 2014, je nous ai trouvés très en retard, en Europe, par rapport à ce que font les pauvres et les communautés de base en Amérique du Sud. Il m’apparaît donc que plus on a de présence cléricale, qui tend à concentrer tout le pouvoir et à distribuer des rôles de seconde main aux laïcs, moins on a de chances que les laïcs assument vraiment leur mission à l’intérieur de l’Église et s’engagent. On est toujours inquiets parce qu’on va manquer de prêtres. Or, il ne faut pas être inquiet du manque de prêtres, mais plutôt du manque d’espace pour que les laïcs assument leur mission à l’intérieur de l’Église.

Comment aider les laïcs à mieux assumer leur mission ?

On ne peut pas dire aux laïcs qu’il faut qu’ils se prennent en charge si on ne les forme pas. Donc d’une part, il leur faut une formation théologique, une formation biblique, une formation liturgique, une formation d’animateur de communauté… Et puis, il faut les initier à une certaine vision de l’Église. Il ne faut pas que les laïcs imitent le système clérical. Il faut inventer autre chose, faire en sorte que nos communautés soient, de plus en plus, des assemblées de baptisés qui célèbrent ensemble, qui progressent ensemble et qui s’expriment ensemble.

Dans l’Église, quelle place les femmes occupent-elles ?

Je suis en train de préparer mon homélie pour dimanche prochain. J’y parle d’ Élisabeth et de Marie, deux femmes, dans l’Évangile de Saint-Luc, qui ont un rôle essentiel, sans lesquelles le déclenchement du Nouveau Testament et la reconnaissance de Jésus comme Seigneur auraient été impossibles.

Luc nous montre des femmes qui suivent Jésus et qui le servent. Deux mille ans après, on se pose la question de leur rôle dans l’Église ? Si on met toujours la femme de côté, si on persiste à lui donner un rôle subalterne, on n’est plus dans l’esprit de la nouveauté de l’Évangile. On en revient à cette vision patriarcale de L’Ancien Testament. Malheureusement, je pense que tant que la morale et la théologie seront entre les mains des hommes, on ne s’en sortira pas. Or, actuellement, dans l’Église, il y a quand même énormément de femmes qui sont théologiennes, biblistes, animatrices de liturgie… qui ont les compétences. Les freiner en raison de leur genre, c’est de l’hérésie.

L’Eglise peut-elle évoluer sans qu’en résulte une division des fidèles ?

Le peuple de Dieu, c’est un peuple en marche, comme nous le rappelle François. Je me souviens du Cardinal Arns, qui a lutté contre la dictature au Brésil dans les années 70, qui regrettait que l’ Église se préoccupe de l’unité au détriment de ce qui devait selon lui primer : le souci de la vérité. Quand on étudie l’histoire de l’Église, de toute façon, il y a toujours eu des divisions. Comment oublier que le concile de Trente a mis plus d’un siècle et parfois même deux pour être appliqué, parce qu’il y avait des résistances ? Une fois qu’on a appliqué le concile de Trente, on s’est rendu compte que ça ne suffisait pas, parce que le monde avait changé. Il faut que l’Église soit attentive aux changements du monde. On ne peut plus, par exemple, avoir la conception de la mission comme si on était au temps de la colonisation. J’écoutais samedi dernier un reportage sur Maurice Leenhardt, un pasteur protestant et ethnologue qui était en Nouvelle-Calédonie au début du 20e siècle, qui montrait son souci d’annoncer la Bonne nouvelle en étant attentif à la société canaque. Il s’est fait persécuter, mais il était dans la vérité. Il faut être à l’écoute des populations auxquelles on est envoyé. Donc, si l’Église qui est envoyée au monde n’est pas attentive au monde dans lequel elle vit et veut au contraire se constituer en forteresse de vérité, elle va sombrer.

Un processus de synode a été enclenché par le pape François. Que peut-on espérer de cette très grande consultation des laïcs ?

Si l’Église a compris, c’est extraordinaire, c’est un coup de l’Esprit Saint ! Le pape a eu ce coup de génie parce qu’il vient d’Amérique latine. Dans les communautés de base du Brésil, le synode, on le vit depuis 50 ans. Tout y part de la communauté. Ça remonte au niveau de la paroisse : tous les ans, il y a une assemblée paroissiale. Puis ça remonte tous les trois ans au niveau du diocèse. Toutes les priorités définies ou les décisions prises viennent de la base. Normalement, dans notre Église, les décisions viennent d’en haut et elles tombent sur le peuple qui comprend ou qui ne comprend pas… et puis suit ce que le sommet a dit. Là, on propose un paradigme contraire. Les responsables se mettent à l’écoute du peuple de Dieu et essayent de voir, « les signes des temps » – dont parle Jean XXIII – que Dieu nous donne. Car, à travers les appels du peuple de Dieu, c’est Dieu qui parle. C’est profondément biblique. Si les laïcs, en masse, disent qu’il faudrait réformer l’Église, qu’on donne davantage de responsabilités aux laïcs et qu’on soit vraiment une Église du peuple de Dieu et pas une Église hiérarchique, ça peut évoluer.

Où peut-on puiser l’espérance pour faire face aux tourments de l’époque ?

Saint-Paul explique, dans le début de sa Lettre aux Corinthiens, que Dieu n’a pas choisi le langage des hommes, de la science, de la philosophie pour se faire connaître, mais qu’il a pris le langage de la Croix, celui d’un Christ crucifié, humilié, ramené au plus bas. Comme l’apôtre, venu voir les Corinthiens non pas avec la puissance de la parole, mais en toute humilité et en toute faiblesse, pour que justement, on ne confonde pas sa puissance avec la puissance de Dieu. Si on veut être sur le bon chemin, il faut accepter de refaire ce chemin de la pauvreté, du dépouillement. C’est l’exemple des moines de Tibhirine. C’est l’exemple de ceux qui donnent tout et qui rayonnent. Moins de moyens puissants nous avons, mieux c’est pour l’annonce de l’Évangile. Donc, si nous traversons une crise, si nous sommes découragés, c’est peut-être le moment de se dire que c’est cela, rejoindre le Christ dans son cheminement.

Le laïc, c’est un baptisé, c’est-à-dire un membre du « peuple de Dieu », suivant l’expression de père Congar. On le distingue du clerc, baptisé mais aussi membre du clergé. Il n’y aurait pas d’Église s’il n’y avait pas de laïcs. Moi qui ai vécu en Amérique latine, j’avais une paroisse de 100 000 habitants répartis en communautés. Ce sont d’abord les laïcs qui en assument la charge. Le prêtre passant très peu – une fois tous les 3 mois environ – ils y sont bien obligés. Quand je suis rentré en France, en 2014, je nous ai trouvés très en retard, en Europe, par rapport à ce que font les pauvres et les communautés de base en Amérique du Sud. Il m’apparaît donc que plus on a de présence cléricale, qui tend à concentrer tout le pouvoir et à distribuer des rôles de seconde main aux laïcs, moins on a de chances que les laïcs assument vraiment leur mission à l’intérieur de l’Église et s’engagent. On est toujours inquiets parce qu’on va manquer de prêtres. Or, il ne faut pas être inquiet du manque de prêtres, mais plutôt du manque d’espace pour que les laïcs assument leur mission à l’intérieur de l’Église.

Comment aider les laïcs à mieux assumer leur mission ?

On ne peut pas dire aux laïcs qu’il faut qu’ils se prennent en charge si on ne les forme pas. Donc d’une part, il leur faut une formation théologique, une formation biblique, une formation liturgique, une formation d’animateur de communauté… Et puis, il faut les initier à une certaine vision de l’Église. Il ne faut pas que les laïcs imitent le système clérical. Il faut inventer autre chose, faire en sorte que nos communautés soient, de plus en plus, des assemblées de baptisés qui célèbrent ensemble, qui progressent ensemble et qui s’expriment ensemble.

Dans l’Église, quelle place les femmes occupent-elles ?

Je suis en train de préparer mon homélie pour dimanche prochain. J’y parle d’ Élisabeth et de Marie, deux femmes, dans l’Évangile de Saint-Luc, qui ont un rôle essentiel, sans lesquelles le déclenchement du Nouveau Testament et la reconnaissance de Jésus comme Seigneur auraient été impossibles. Luc nous montre des femmes qui suivent Jésus et qui le servent. Deux mille ans après, on se pose la question de leur rôle dans l’Église ? Si on met toujours la femme de côté, si on persiste à lui donner un rôle subalterne, on n’est plus dans l’esprit de la nouveauté de l’Évangile. On en revient à cette vision patriarcale de L’Ancien Testament. Malheureusement, je pense que tant que la morale et la théologie seront entre les mains des hommes, on ne s’en sortira pas. Or, actuellement, dans l’Église, il y a quand même énormément de femmes qui sont théologiennes, biblistes, animatrices de liturgie… qui ont les compétences. Les freiner en raison de leur genre, c’est de l’hérésie.

L’Eglise peut-elle évoluer sans qu’en résulte une division des fidèles ?

Le peuple de Dieu, c’est un peuple en marche, comme nous le rappelle François. Je me souviens du Cardinal Arns, qui a lutté contre la dictature au Brésil dans les années 70, qui regrettait que l’ Église se préoccupe de l’unité au détriment de ce qui devait selon lui primer : le souci de la vérité. Quand on étudie l’histoire de l’Église, de toute façon, il y a toujours eu des divisions. Comment oublier que le concile de Trente a mis plus d’un siècle et parfois même deux pour être appliqué, parce qu’il y avait des résistances ? Une fois qu’on a appliqué le concile de Trente, on s’est rendu compte que ça ne suffisait pas, parce que le monde avait changé. Il faut que l’Église soit attentive aux changements du monde. On ne peut plus, par exemple, avoir la conception de la mission comme si on était au temps de la colonisation. J’écoutais samedi dernier un reportage sur Maurice Leenhardt, un pasteur protestant et ethnologue qui était en Nouvelle-Calédonie au début du 20e siècle, qui montrait son souci d’annoncer la Bonne nouvelle en étant attentif à la société canaque. Il s’est fait persécuter, mais il était dans la vérité. Il faut être à l’écoute des populations auxquelles on est envoyé. Donc, si l’Église qui est envoyée au monde n’est pas attentive au monde dans lequel elle vit et veut au contraire se constituer en forteresse de vérité, elle va sombrer.

Un processus de synode a été enclenché par le pape François. Que peut-on espérer de cette très grande consultation des laïcs ?

Si l’Église a compris, c’est extraordinaire, c’est un coup de l’Esprit Saint ! Le pape a eu ce coup de génie parce qu’il vient d’Amérique latine. Dans les communautés de base du Brésil, le synode, on le vit depuis 50 ans. Tout y part de la communauté. Ça remonte au niveau de la paroisse : tous les ans, il y a une assemblée paroissiale. Puis ça remonte tous les trois ans au niveau du diocèse. Toutes les priorités définies ou les décisions prises viennent de la base. Normalement, dans notre Église, les décisions viennent d’en haut et elles tombent sur le peuple qui comprend ou qui ne comprend pas… et puis suit ce que le sommet a dit. Là, on propose un paradigme contraire. Les responsables se mettent à l’écoute du peuple de Dieu et essayent de voir, « les signes des temps » – dont parle Jean XXIII – que Dieu nous donne. Car, à travers les appels du peuple de Dieu, c’est Dieu qui parle. C’est profondément biblique. Si les laïcs, en masse, disent qu’il faudrait réformer l’Église, qu’on donne davantage de responsabilités aux laïcs et qu’on soit vraiment une Église du peuple de Dieu et pas une Église hiérarchique, ça peut évoluer.

Où peut-on puiser l’espérance pour faire face aux tourments de l’époque ?

Saint-Paul explique, dans le début de sa Lettre aux Corinthiens, que Dieu n’a pas choisi le langage des hommes, de la science, de la philosophie pour se faire connaître, mais qu’il a pris le langage de la Croix, celui d’un Christ crucifié, humilié, ramené au plus bas. Comme l’apôtre, venu voir les Corinthiens non pas avec la puissance de la parole, mais en toute humilité et en toute faiblesse, pour que justement, on ne confonde pas sa puissance avec la puissance de Dieu. Si on veut être sur le bon chemin, il faut accepter de refaire ce chemin de la pauvreté, du dépouillement. C’est l’exemple des moines de Tibhirine. C’est l’exemple de ceux qui donnent tout et qui rayonnent. Moins de moyens puissants nous avons, mieux c’est pour l’annonce de l’Évangile. Donc, si nous traversons une crise, si nous sommes découragés, c’est peut-être le moment de se dire que c’est cela, rejoindre le Christ dans son cheminement.

ET À LA SSVP ? ![]()

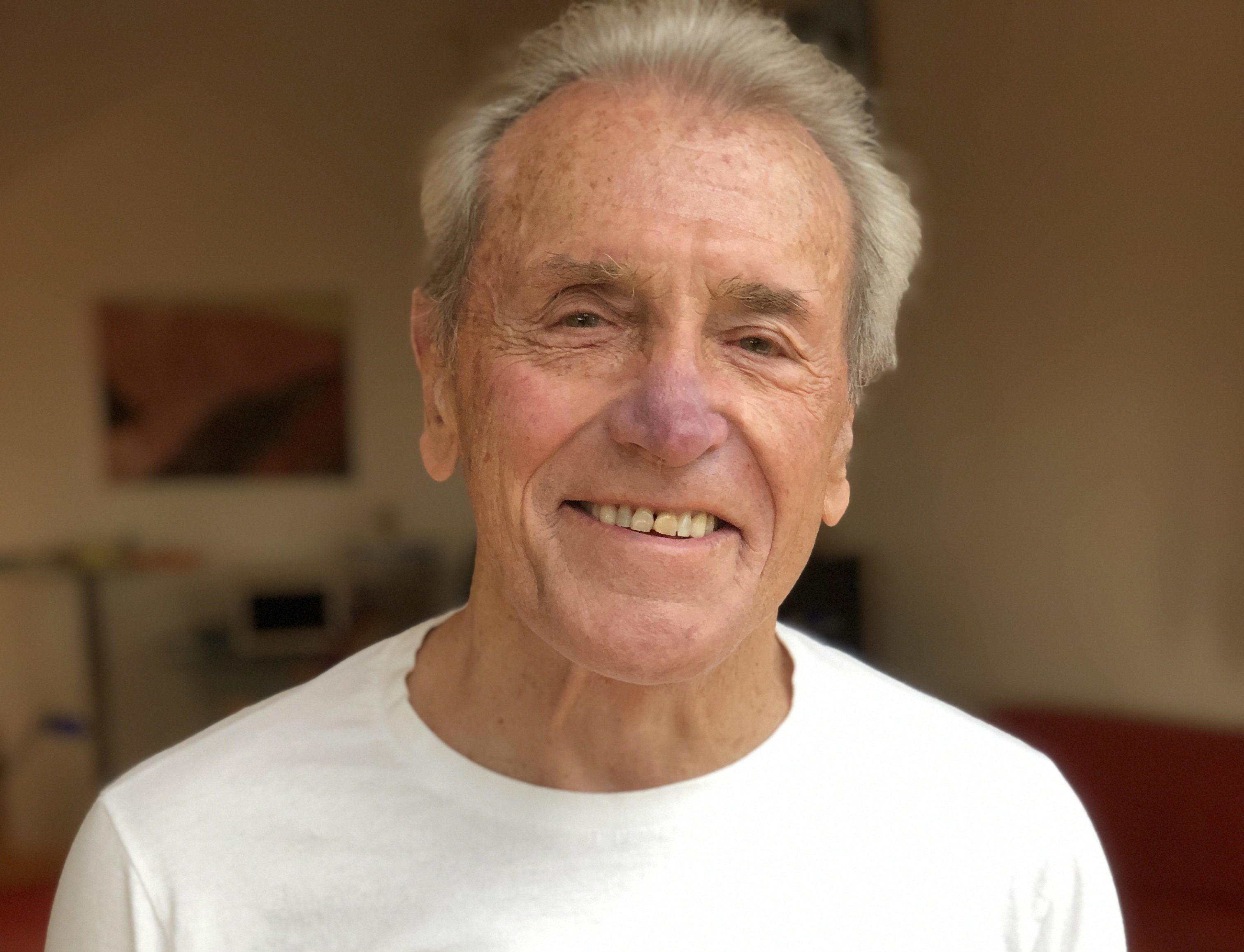

« L’amour de Jésus est une grâce que j’ai reçue »

Georges Koessler, président d’une équipe de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, s’est converti à 72 ans. Le laïc, désormais octogénaire, a été depuis lors animé du désir d’aider son prochain dans sa ville de Lyon. Son témoignage constitue un espoir de retrouvailles avec le Christ pour tous les baptisés qui s’en seraient éloignés.

« J’ai vécu une conversion tardive, mais providentielle. Je n’étais plus croyant, je ne pratiquais plus. Je ne connaissais plus mes prières, alors que j’avais été baptisé et scout. Mon retour dans la foi s’est produit de manière inattendue, à travers la rencontre d’un prêtre madrilène… qui ne m’a rien appris ! Il m’a simplement dit : « Georges, Jésus t’aime ». Une seconde rencontre, cette fois en Angleterre où il avait été nommé, devait me conduire à la confession. Un acte auquel je n’aurais jamais pensé me prêter auparavant. J’ai passé trois jours dans un monastère. J’avais fait des listes de ce que je souhaitais dire, mais je repoussais sans cesse l’échéance de la confession. Alors le prêtre m’a dit : « On va prier ensemble et tu vas te confier au Seigneur ». Aucun mot n’est sorti. Soudainement pourtant, j’ai été saisi d’une révélation et je suis tombé en pleurs, des larmes de grâce. Depuis ce jour de 2012, je suis en permanence animé par la foi.

L’amour en témoignage de foi

Sitôt rentré, j’ai ressenti le désir très fort d’aider mon prochain. J’ai demandé conseil à un prêtre qui m’a donné une liste d’associations près de chez moi. La Société de Saint-Vincent-de-Paul, ça m’a accroché. J’ai assisté à une première réunion qui m’a plu, puis aux suivantes, sans vraiment prendre part à une action particulière, jusqu’à la réception d’une lettre évoquant une malade de la sclérose en plaques. Je suis allé lui rendre visite.

Désormais, c’est à travers le service aux plus démunis, aux autres, que je me transforme et que ma foi s’enrichit. Je n’ai pas beaucoup de culture religieuse, mais quand je vois des personnes critiques vis-à-vis d’un prêtre ou des autres, je vais vers elles pour leur dire que nous sommes tous frères dans le Christ et que notre diversité est notre richesse. J’ai spontanément trouvé une disposition missionnaire à ma vocation et j’essaie de dialoguer, de partager avec les personnes qui me semblent repliées sur elles-mêmes, pour ouvrir leur cœur à cette universalité. Je prône que seul l’amour nous rapprochera. »

SUITE DU DOSSIER "ÉGLISE ET SOCIÉTÉ : QUELLES VOCATIONS POUR LES LAÏCS ?"

Évangéliser en toute simplicité

« La sécularisation* nous fournit le cadre pour vivre ensemble dans la diversité de nos convictions. Elle met en avant la pluralité des convictions et le respect de l’autre, ce qui n’était pas le cas dans les sociétés anciennes, des sociétés marquées par une seule culture religieuse.

Église et société : quelles vocations pour les laïcs ?

Les laïcs, membres de l’Église par leur baptême, qui participent à la mission de l’Église au cœur de la vie de la société, semblent être au centre de la stratégie du pape François pour réformer l’Église. Leur parole, s’ils s’en saisissent à l’occasion du Synode 2021-2023, peut transformer son visage pour les décennies à venir.